昔ながらの光学ファインダーが苦手です。理由はいくつか挙げられます。

倒立像である 望遠鏡の姿勢によっては覗きにくい 視野の中央を示す十字線が見づらい 視野が狭いので空のどのあたりを見ているのか把握しづらい 1と2については、90度正立ファインダーをつかうことでほぼ解決します。

3については、暗視照明を使うことである程度解決しますが、十字線を見やすくするために照明を明るくすると視野全体も明るくなって、暗い星が見づらくなります。またつい照明を消し忘れてしまい、次の観望時に電池切れというのが私の場合よくありました。

4については、広視野のファインダーを使う方法がありますが、今度は中倍率での導入が難しくなります。

もちろん自動導入・自動追尾のGO-TO架台や、エンコーダーを取り付けたPUSH-TO架台を使う場合、そもそもファインダーが要らないのでこれらの悩みは不要ですが、そういった導入支援のない架台の場合、ファインダーは必須なのでこれらの悩みがついて回ります(逆に言えば、こういった光学ファインダーの使いづらさが導入支援のニーズを高めたのかもしれません)。

先日小笠原に持っていった電子ファインダー「アストロイド」もひとつの解決策ですが、導入の最終段階で現れる照準チャートのど真ん中に対象をロックオンする作業に私はいつも手こずります。「もうちょっと上」「もうちょっと右」と微妙に架台を動かしてもすぐに行き過ぎて、なかなか収束しません。慣れの問題とは思いますが、個人的には使い勝手の悪さを感じています。

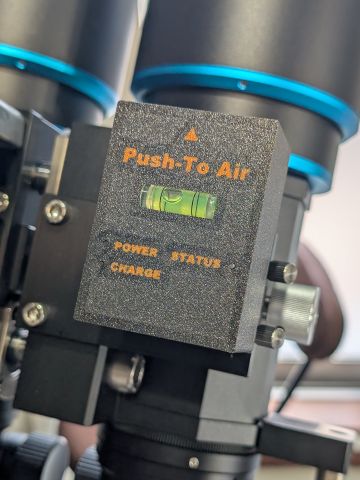

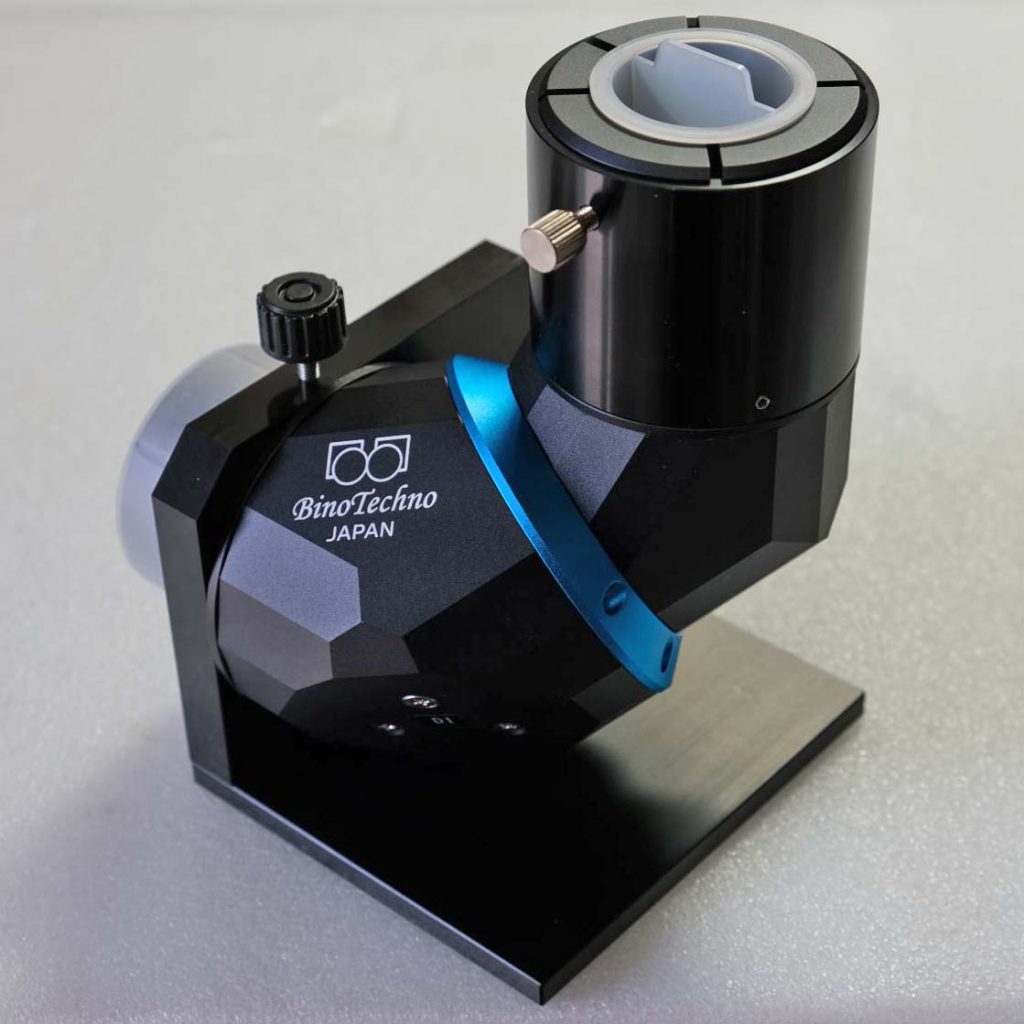

そういうわけで前置きが長くなりましたが、こんなファインダーを考えてみました(これは新商品の試作ではなくあくまで自分用です)。

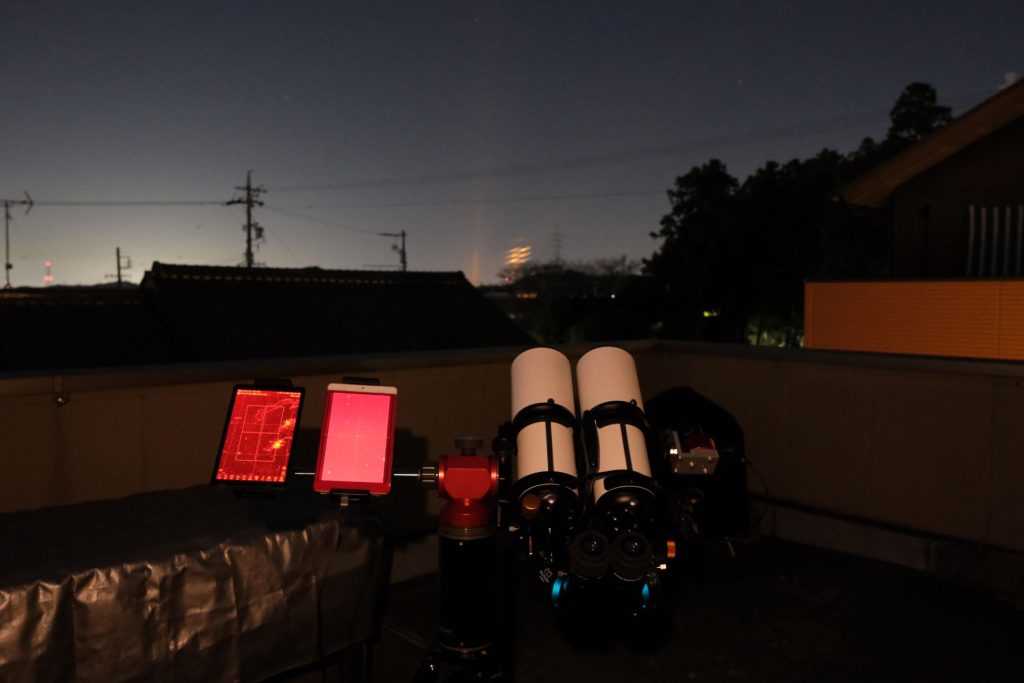

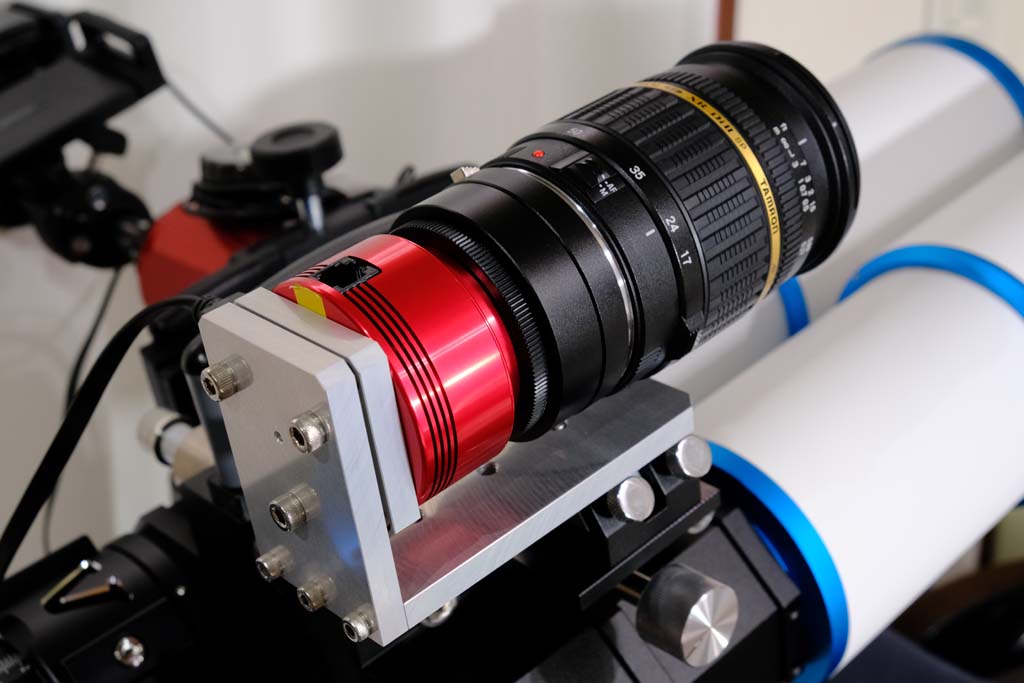

まだ試行段階なのでカメラ雲台に直付けしてあります これはカメラのズームレンズと非冷却COMSカメラを組み合わせたものです。

レンズはヤフオクで手に入れた中古のタムロン17-50mmF2.8ズーム(キャノンEFマウント)、非冷却カメラは昨年まで電子観望に使っていたZWO ASI462Cです。接続はZWOのカメラマウントアダプターです。

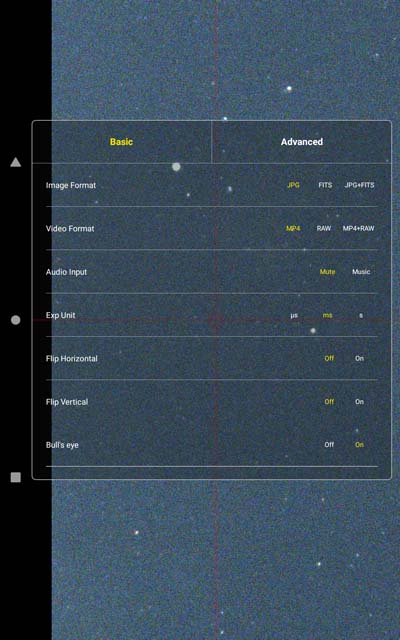

同じくZWOが提供しているスマホアプリASICAP で、非冷却カメラの映像をリアルタイムでスマホ画面に映します。

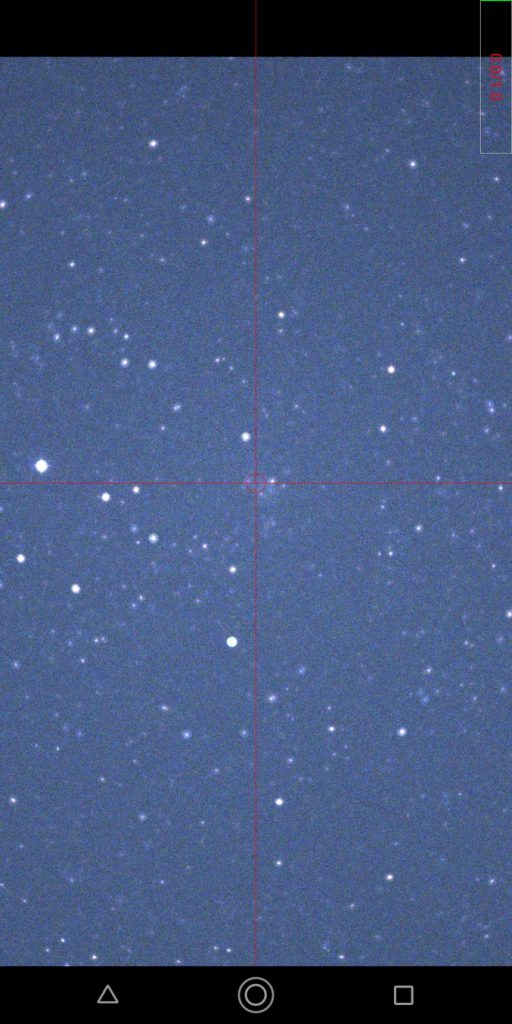

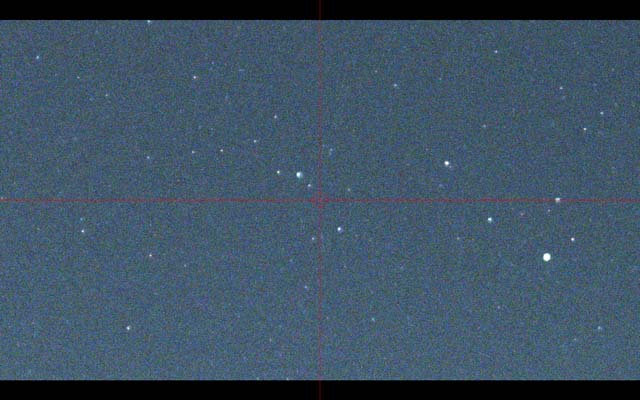

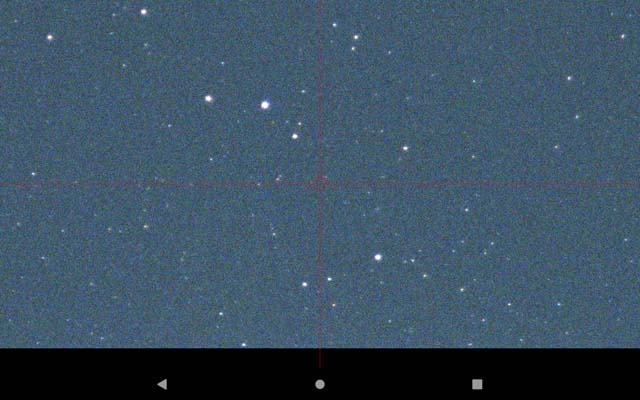

下の写真はこの組み合わせで映した画像です。ズームの設定は最広角の17mmです。ASICAPの設定はゲイン400、露出は1sです。場所は自宅ベランダです。

レンズ焦点距離17mmでのキャプチャ画像 非冷却カメラのチップサイズはヨコ5.6mmXタテ3.2mmなので、レンズ焦点距離17mmの場合、視野は18.7°X10.8°になります。画像の左上隅の輝星がこと座のベガです。こと座の全景が余裕で入っているのが分かります。

さすが超高感度カメラで、肉眼では2等星がやっと見える程度の空でしたが、暗い星までよく映っています。

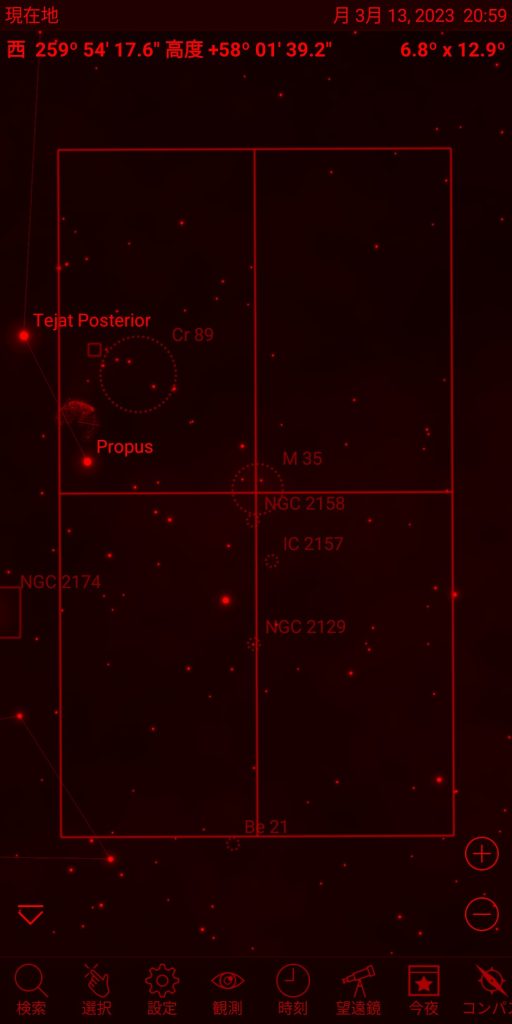

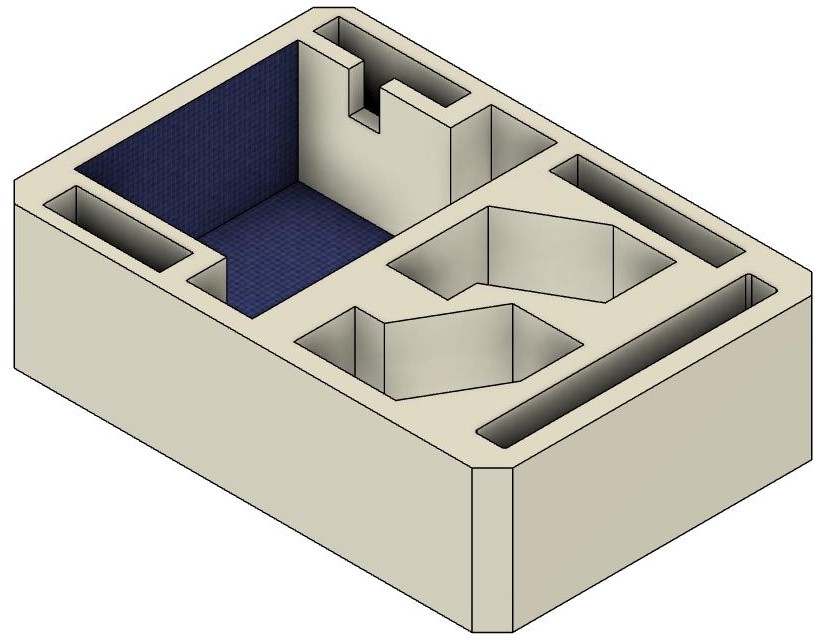

ここからレンズをズーミングして焦点距離50mmで映した画像が下の写真になります。この場合の視野は6.4°X3.7°になります。少なくとも8等級の星が映っています。

レンズ焦点距離50mmでのキャプチャ画像 比較用に同じ場所のSkySafariのスクリーンショットを掲載しておきます。Ring Nebula(M57)がかろうじて映っているのが分かります。

青い線の長方形が今回のシステム(レンズ焦点距離50mm)の視野角 実際にはスマホ画面を見ながら、まずは最広角で大体の方向を決め、その後最望遠にズーミングして精密に望遠鏡の方向を決めるという使い方になります。

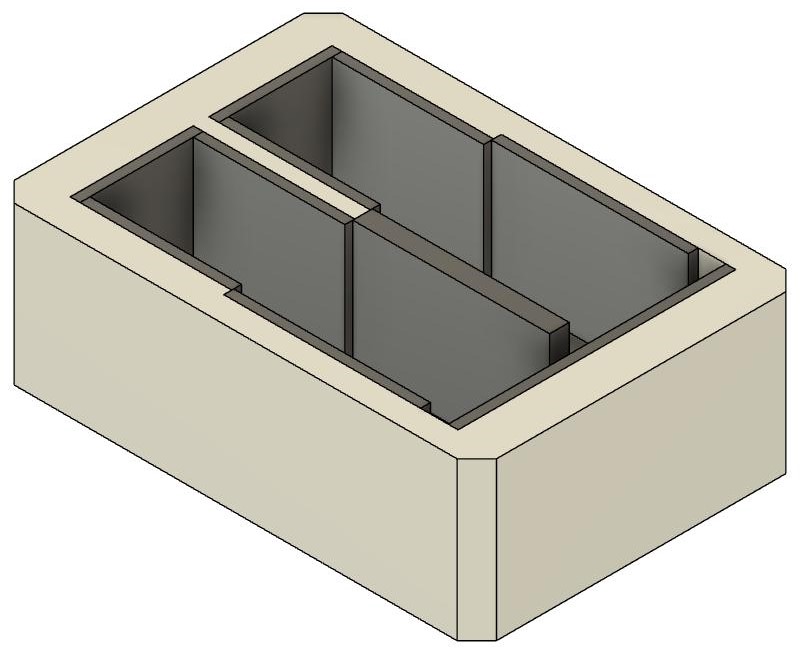

十字線を書き込んだ透明アクリルシートをスマホ画面に貼り付けて、再望遠での十字線中心と、望遠鏡の視野中心を事前に調整しておけば、冒頭に掲げた4つの課題はクリアできそうです。

また望遠鏡への取り付けは金属パーツを特注して行う予定です。微調整を組み込んだ機構になりますが、すでにイメージはできていてそれほど問題ではありません。

と、ここまではバラ色の話だったのですが、少し誤算がありました。最広角と再望遠でピント位置が異なる ことです。

ZWOのカメラマウントアダプターには0.1mm単位で0.1mmから1.0mmまでフランジバックの調整ができるスペーサーが添付されています。それを使って最広角のピントリング無限大でピントが合うようスペーサー厚みを決めました。ところがこの状態で最望遠にすると、ピントがボケます。ピントリングを近距離側に少し回すとピントが合いますが、その操作はけっこうデリケートです。

キャノンのEFマウントレンズは、ほとんどの場合カメラボディが持っているオートフォーカス機能でレンズ内蔵のモーターを動かしてピントを合わせるのでこれでも困らないと思われますが、今回のような使い方では困ります。

カメラレンズの仕様に詳しくないのでよくわかりませんが、今どきのズームレンズはすべてこういう仕様なのでしょうか?あるいはたまたま今回入手したレンズがこうだったのでしょうか?詳しい方からのアドバイスがいただけるとありがたいです。

昔のFDマウントのようなオールドレンズならこういうことにはならないと思いますが、残念ながらマウントアダプターがありません

仮にEFマウントのズームレンズの仕様がこういうものなら、我慢して毎回ピント合わせをするか、あるいは中間の単焦点距離レンズに変えるか、です。正直Fの明るいズームレンズは重いので、単焦点レンズで済むなら、それはそれでありがたいです。光学ファインダーよりも視野中央への導入が正確にできそうなので、ズームにこだわるつもりはありません。

このあたりの見極めは、実際に望遠鏡に取り付けて検証してみようと思います。