10/19-26の日程で、笠井トレーディング代表・笠井氏とユーシートレード店長・大野氏に帯同してもらって、オーストラリアへ星見に行ってきました。図らずも同業者の懇親会ツアーです。

オーストラリア、ニュージーランドの星空の素晴らしさはかねてから聞き及んでいましたが、サラリーマン時代はなかなか休みが取れず、ずっと行かずじまいでした。コロナも概ね収束し、やっと行ける環境になったので、憧れの地に足を踏み入れることにしました。

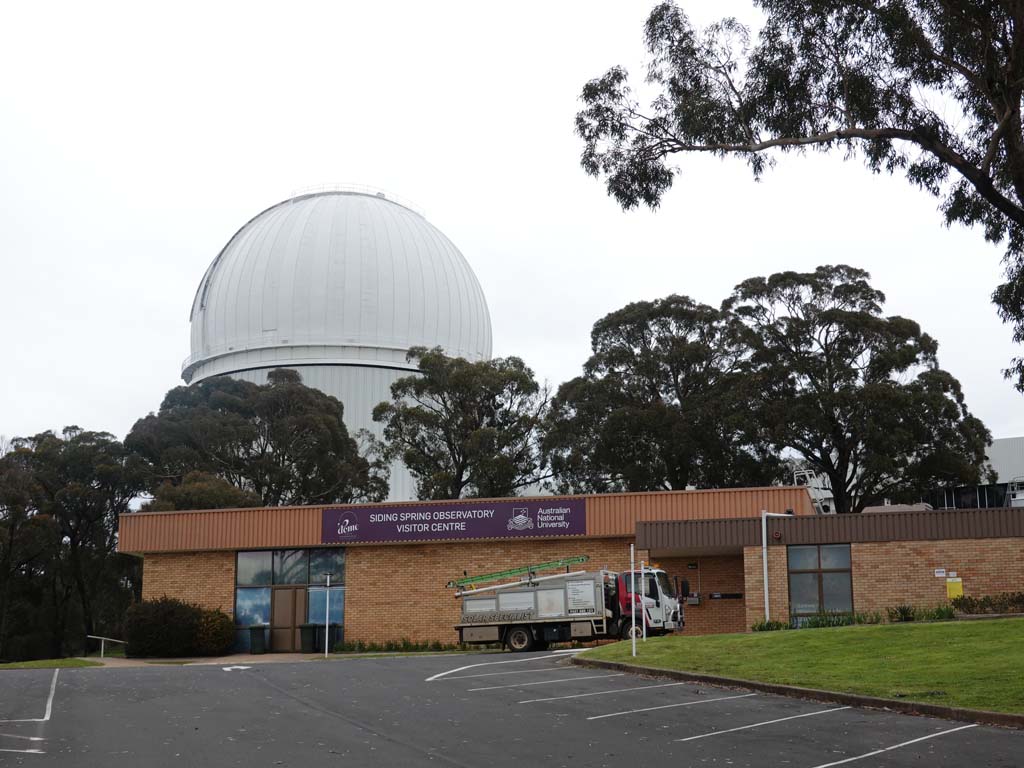

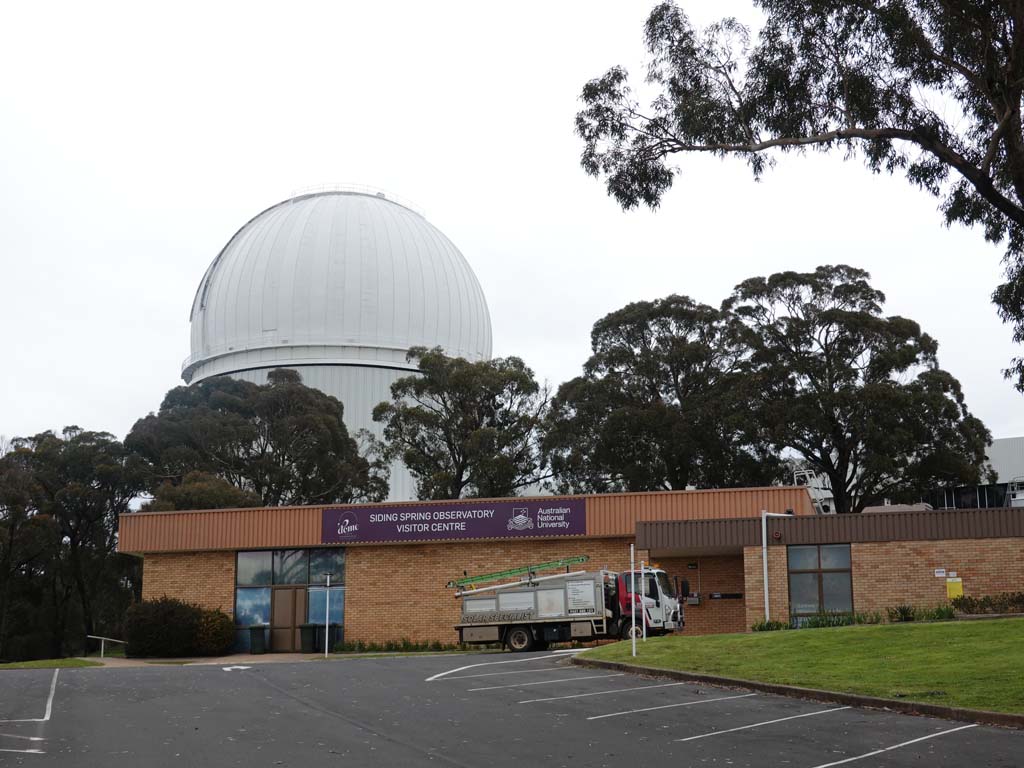

滞在したのはニューサウスウェルズ州のクーナバラブランという、シドニーから内陸部に500キロほど入った小さな町です。この街から車で30分ほどの場所に、オーストラリア最大口径3.9mが主砲のサイディング・スプリング天文台があります。

羽田空港-(ANA)-シドニー空港-(カンタス航空)-タムワース空港-(レンタカー)-クーナバラブランというルートで現地入りしました。

タムワースはカントリーミュージックの聖地だそうです。

タムワースはカントリーミュージックの聖地だそうです。

レンタカーで移動中に見たのどかな風景

レンタカーで移動中に見たのどかな風景

クーナバラブランの中心にあるラウンドアバウト

クーナバラブランの中心にあるラウンドアバウト

現地での宿泊は5泊。つまり5晩星を見るチャンスがあったのですが、あいにく初日からの3晩は曇り時々雨の悪天候でほとんど星が見えず。何回も来ている笠井氏によると、これだけ天気が悪いのは珍しいとのこと。そもそも乾きすぎて森林火災が発生するお土地柄。それなのにこの悪天候。南隣のヴィクトリア州に至っては、記録的な豪雨で大洪水が発生していました。はっきり言って、かなり運が悪いです。

それでも4晩目、ついに夕方から0時頃まで晴れました。西の地平線に平行して横たわる天の川が印象的です。北半球ではありえない構図です。

コンデジカメラで30秒露出の固定撮影

コンデジカメラで30秒露出の固定撮影

薄明が終わる前から、大マゼラン雲、小マゼラン雲もよく見えました。

写真上の輝星はアケルナル、左端はカノープス

写真上の輝星はアケルナル、左端はカノープス

現地での観望は40cmドブソニアンを使いました。これぐらいの口径があると、10等級の銀河も迫力があります。5晩目も夕方から23時頃まで晴れました。観望できた天体は以下のとおりです(北半球から見える天体も少し見ました)。

| 星座 | 天体 | 等級 | 種類 |

| くじゃく | NGC6752 | 5.4 | 球状 |

| くじゃく | NGC6876 | 10.9 | 銀河 |

| きょしちょう | NGC104 | 4.0 | 球状 |

| きょしちょう | NGC362 | 6.4 | 球状 |

| きょしちょう | 小マゼラン雲 | 2.7 | 銀河 |

| かじき | 大マゼラン雲 | 0.8 | 銀河 |

| かじき | タランチュラ星雲 | 5.0 | 散光 |

| かじき | NGC1546, 1549, 1553 | 9.3-11.1 | 銀河 |

| かじき | NGC1566 | 9.6 | 銀河 |

| かじき | NGC1672 | 9.7 | 銀河 |

| レチクル | NGC1559 | 10.4 | 銀河 |

| とけい | NGC1261 | 8.3 | 球状 |

| つる | NGC7552, 7582, 7590, 7599

(つる座カルテット) | 10.5-11.4 | 銀河 |

| ろ | NGC1316 | 8.6 | 銀河 |

| ろ | NGC1365他(ろ座銀河団) | 9.4-12.0 | 銀河 |

| さそり | M6, M7 | | |

| いて | M8, M20, M22, M16, M17 | | |

| たて | M11 | | |

| みずがめ | NGC7293 | | |

| うお | M74 | | |

| くじら | M77 | | |

| オリオン | M42 | | |

| ちょうこくしつ | NGC253 | | |

圧巻だったのは、小マゼラン雲の近くにあるNGC104という球状星団でした。180倍で見ると、視野いっぱいに星が広がっています。しかもその立体感が球ではなく、富士山を真上から見た感じ(尖った円錐状)です。M13とは異なるど迫力でした。

一方、大マゼラン雲も望遠鏡で見るとすさまじい光景です。端っこにあるタランチュラ星雲は別格として、それ以外にも、ここになければそれぞれニックネームが付けられるレベルの明るい散光星雲がとっ散らかっています。UHCフィルターを使うとさらにその様が際立ちます。

この他にも「ろ座銀河団」、「つる座カルテット」が印象的でした。

ちなみに今回の観望対象は、小雲夕著「DSO観望ガイドブック南天編」を参考にしました。

0時以降もはれていたら、りゅうこつ座が昇ってきてエータ・カリーナが見えたはずです。これは心残りでした。

観望はこんな感じでしたが、少しだけ観光もしました。近くにあるサイディング・スプリング天文台です。

主砲の3.9m鏡

主砲の3.9m鏡

食事は近所のレストランへ行ったり、スーパーで買ってきたものを食べたりしました。当たり外れもありましたが、大当たりはTボーンステーキでした。

付け合せの温野菜とマッシュポテトも絶品

付け合せの温野菜とマッシュポテトも絶品

恥ずかしながら知らなかったのですが、Tボーンステーキの半分はサーロイン(写真右側)で、もう半分がヒレです。どちらも美味でした。これで30豪ドル(日本円で2900円ぐらい)。仮に日本で食べるとこの3倍ぐらいの値段だそうです。ホテルから車で40分ほどかかるお店でしたが、あまりに美味しかったので、滞在中2回行きました。

そして滞在最終日、ハプニングがありました。

ヴィクトリア州に大雨をもたらした雨雲は、私たちがいたニューサウスウェルズ州にも影響を及ぼし、ホテルからタムワース空港へ戻る途中のハイウェイが、洪水で通行止めになってしまいました。数十キロの迂回を余儀なくされましたが、その迂回路にも途中冠水箇所がありました。

深さが分からないので、渡るべきかどうか躊躇していたら、向こうからためらいもなく渡ってきた車があり、深さが分かったので無事通過することができました。ここが通過できなかったら、百キロ以上の迂回になったはずです。オーストラリアは道が少ないので、ちょっとしたことでとんでもない迂回が発生します。ホテルを早めに出て正解でした。

こんな感じでいろいろありましたが、無事帰国できました。羽田に到着したのは朝の5時台。6時台の品川発新幹線のぞみはがらがらでした。途中車窓から見た富士山の勇姿で帰国したことを実感しました。

遠いのとお金がかかるのでオーストラリアはそう頻繁に行けない場所ですが、少なくとももう一度は行って、エータ・カリーナ星雲を見てみたいです。