6/21-25の日程で与那国島(よなぐにじま)へ行ってきました。少し日が経ってしまいましたが、以下はそのレポートです(長文注意)。

与那国島ってどこ?

Googleマップより

Googleマップより

クリックすると画像が拡大します

与那国島は日本最西端の島です。ご覧の通り沖縄本島よりも台湾の方がずっと近いです(台湾まで約110km、沖縄本島まで約500km)。ここが日本の領土であることが不思議なぐらいです。

古代のロマン

この島については行く前から少し思い入れがありました。

3万年前、ユーラシア大陸にいたホモ・サピエンスは、いくつかのルートで日本列島に到達したと言われています。そのひとつが台湾ルートです。そのスタートが台湾から与那国島になりますが、本当にそれが可能か、2016年に実証実験が行われました。「110kmなんて楽勝じゃん」と思われるかもしれませんが、台湾と与那国島の間には世界有数の高速海流「黒潮」が流れています。簡単ではありません。一つ間違えると「航海」ではなく「漂流」になってしまいます。実証実験では、巨木から削り出した丸木舟で見事黒潮を横切ることが出来ました。小さいころ読んだハイエルダールの「コンチキ号漂流記」を彷彿とさせる話です。その顛末が書かれた本(「サピエンス日本上陸」)を数年前に読んだことがあり、それ以来私の中では特別な島となっていました。

アクセス

与那国島には小さいながらも空港があります。行きは中部国際空港(セントレア)→那覇空港→石垣空港→与那国空港、帰りは与那国空港→那覇空港→セントレアという乗り継ぎで行ってきました。

着陸直前の景色

着陸直前の景色

当然のようにプロペラ機

当然のようにプロペラ機

シンプルな空港施設

シンプルな空港施設

きちんと調べたわけではありませんが、どうも自衛隊の基地がある離島には概ね空港があるようです。もちろん与那国島にも自衛隊の基地があります。台湾有事の際には最前線になると言われています。ただし島内の人に聞いた話では、与那国島の自衛隊の規模はそれほど大きくなく、監視レーダーも高性能ではないので、ここをすっ飛ばして沖縄本島や九州を攻撃するのではとも言われています。

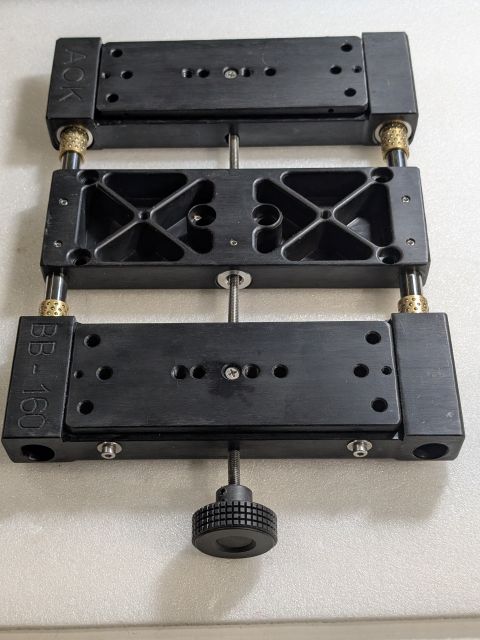

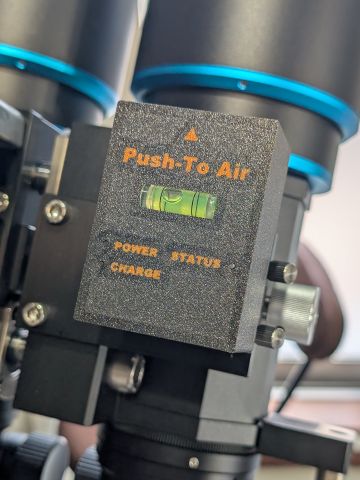

機材

今回の機材はこれです。BINOKIT+9cm 3枚玉SDアポ対物レンズユニット。架台はノースマウント風のハーフピラー付き自作フリーストップ架台です。クランプを緩めても軸が垂れないのと、完全クランプできるので、オリジナルを超えたと自負しています。アイピースはハイペリオンアスフェリカル36mmのみを持参しました。

機材は事前に宿へ送ったのですが、与那国島にはヤマトも佐川も営業所がなく、荷物を送る手段は、日本郵便のゆうパックのみです。郵便局は土日休みが絡むと時間がかかるので、早めに発送しました。ちなみに帰りはJTAが空港で荷物を集荷してくれることがわかったので、空港でJTAに預けました。この荷物は私と同じ飛行機で運ばれ、帰宅翌日、佐川急便が自宅に届けてくれました。仮に帰りもゆうパックで送った場合、預けた翌日以降の飛行機に載せるため、こんなに早く荷物を受け取ることができませんでした。

宿に関する悩ましい問題

離島観望で毎回運に任せるしかないのが、宿の環境です。

観望予定地と宿が近いかどうかは事前調査でわかりますが、問題は、部屋から機材が出し入れしやすいかということです。こればかりは行ってみないと分かりません。

観望は夜間の行動になるので必ずレンタカーを借ります。しかし日中の車内はかなりの高温になるため、機材は毎晩その都度部屋から出し入れします。さらに機材は鏡筒、架台、その他と最低3つに分かれるので、部屋と車を3往復以上することになります。つまり、部屋から車までの距離、運ぶ通路の広さ、段差の有無などが重要です。

宿泊したむんぶステイ・ナンタ浜

宿泊したむんぶステイ・ナンタ浜

今回の宿は運良く出入り口に近い部屋だったので、機材運搬も割と楽でした。これが運が悪いと、出入り口から遠い部屋が割り当てられ、運搬に苦労します。このことは宿の予約時に説明してもまず理解してもらえません。例えば2年前に行った宮古島では、「望遠鏡の出し入れがあるから1階希望」と伝えてあったにも関わらず、行ってみたら4階の部屋で、出し入れにずいぶん苦労しました。はじめて行く観望先では常にこの問題がつきまといます。うまい解決方法がいまだ見つかりません。

観望場所

観望は島の南東部にある「立神岩(たちがみいわ)展望台」で行いました。この場所は、以前ここを訪れたことがある知人に教えてもらいました。

よなぐに観光ガイドブックより

よなぐに観光ガイドブックより

クリックすると画像が拡大します

下の写真が展望台の駐車場です。出入りしやすく十分な広さがあります。南側の海が一望できるベストなロケーションです。

立神岩展望台駐車場

立神岩展望台駐車場

この奥にはトイレもあります。

立神岩展望台のトイレ

立神岩展望台のトイレ

また、この展望台から数百メートル離れた場所にも立神岩展望台があります。こちらは狭くて望遠鏡を出すには不向きな場所ですが、昼間訪れると奇岩・立神岩を間近に見ることが出来ます。

立神岩

立神岩

クリックすると画像が拡大します

与那国島の星空

本州より一足先に梅雨明けしているこの時期の与那国島の星空は、昨年訪問した西表島と同等の最高ランクでした。天の川に入り組む暗黒帯が鮮明に見え、常にどこかに雲のある空でしたが、スコールに見舞われることなく、4晩とも観望を楽しむことが出来ました。

クリックすると画像が拡大します

クリックすると画像が拡大します

上の写真は固定撮影で撮ってきたカラー写真をモノクロ化した画像です。肉眼で見た与那国島や西表島の天の川はこんな感じです。天の川の暗黒帯を挟んだ上側の淡い部分もこの写真のようにはっきり見えます。

今回試したかったことのひとつは瞳径6mmでの観望です(経緯はこちら)。本当は瞳径7mmを狙いたかったのですが、よいアイピースを見つけることが出来なかったので、36mmのアイピースを使って瞳径6mm、15倍で観望しました。つまり15X90双眼鏡での観望です。

夜薄明が終わった頃、立神岩展望台に到着すると、いきなりすごい天の川が見えています。勢い込んで機材を空に向けると、視野いっぱいの星粒が目に飛び込んできました。突き抜けるような爽快感です。まずはさそり座、いて座付近、そこから天の川沿いにたて座、わし座、はくちょう座と15X90双眼鏡を上に向けていきました。その付近にあるメシエ天体も総ざらいです。

西の空に沈みかけているかみのけ座やおとめ座の銀河にも向けてみました。こちらはさすがに倍率が低すぎて、あるのが分かる程度です。今回荷物を最小限にするため、アイピースは1種類しか持ってこなかったのですが、50倍程度が出せるアイピースも持ってくるべきだったと後悔しました。瞳径6mmの観望はそれなりにエキサイティングでしたが、どうも私の好みは中倍率での星雲星団観望のようです。そのことにあらためて気づきました。

余談ですが、4晩ともここで星見の人とは一度も会いませんでした。もったいない!

星座双眼鏡は必須アイテム!

笠井トレーディングHPより

笠井トレーディングHPより

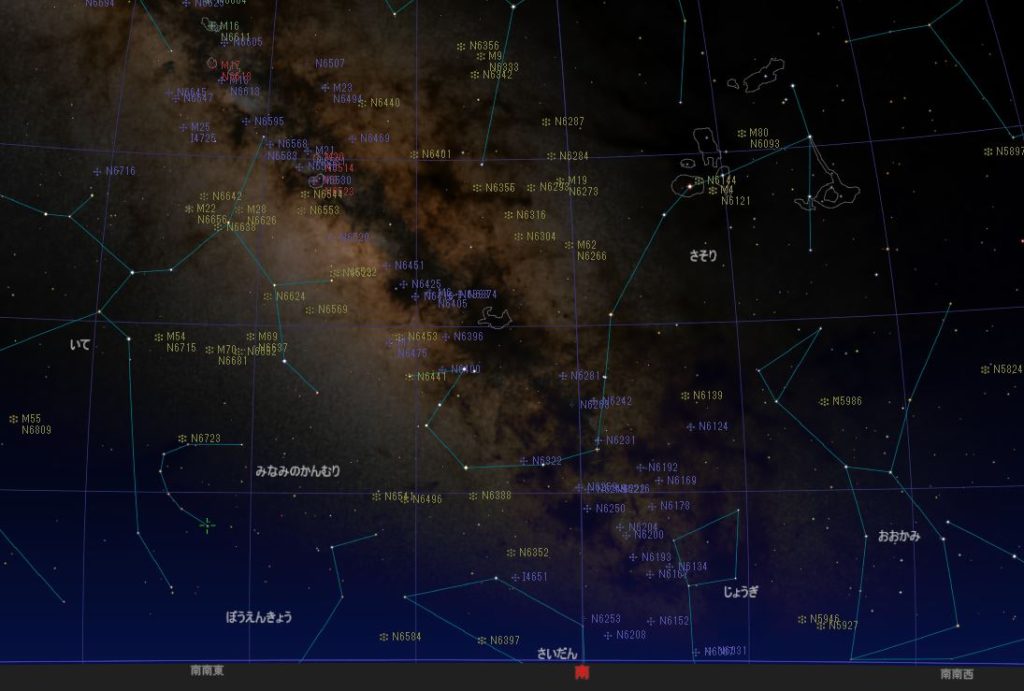

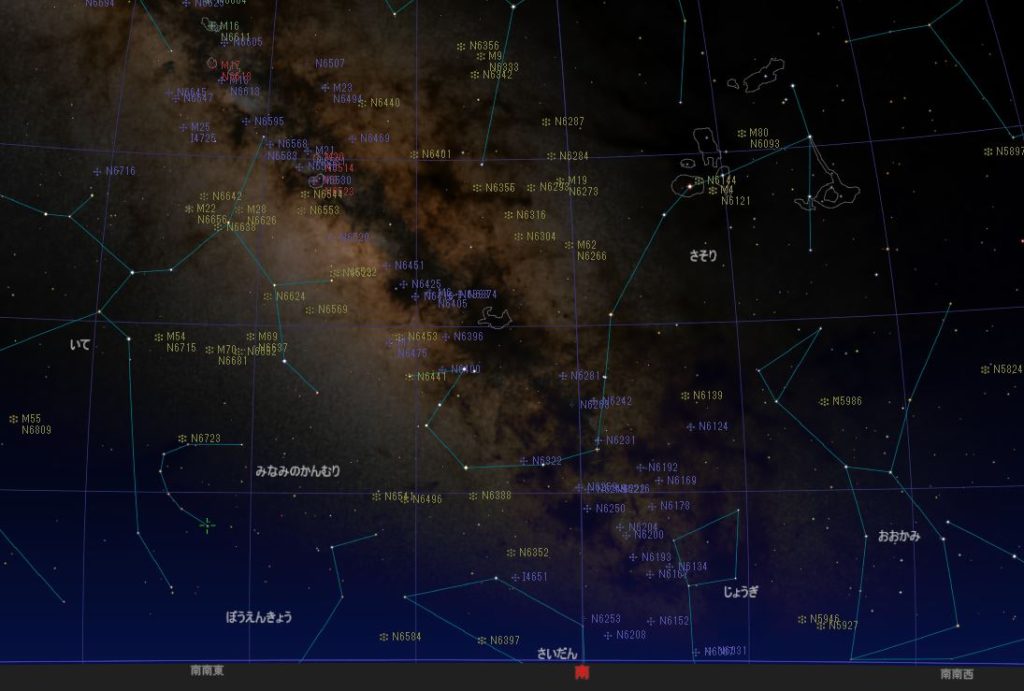

15X90双眼鏡とは別に今回も活躍したのが星座双眼鏡です。これで水平線近くの星座を観察しました。おおかみ座の明るい星の多さも意外でしたが、最も心に残ったのは、いて座の南にある「みなみのかんむり座」でした。ハート型に並んだ4等星の配列がとても美しく印象的でした。緯度が低く、しかも水平線まで星がしっかり見える島ならではの観望対象です。

ステラナビゲータ画面より

ステラナビゲータ画面より

クリックすると画像が拡大します

星野写真

写真も少し撮ってきたのでアップしておきます。画像処理はしてありません(というかできない(笑))。15秒の固定撮影でここまで写るのはすごいです。今回はソフトフィルターを使ったので、星座の形が分かりやすくなりました。

夏の大三角

夏の大三角

クリックすると画像が拡大します

夜半に直立した天の川

夜半に直立した天の川

クリックすると画像が拡大します

撮影データ(すべて共通):

カメラ 富士フィルムX-T5

レンズ 18-55mmズーム(撮影焦点距離 18mm)

絞り F2.8

ISO 12800

露出時間 15秒(固定撮影)

プロソフトンクリア(W)使用

ある晩、観望から宿へ帰る途中、道の真ん中に何かがいました。車から降りて確認してみるとヤシガニでした。手のひらぐらいの大きさです。昼間は見かけなかったので、夜行性と思われます。危うくひくところでした。

道路の真ん中で私を威嚇するヤシガニくん

道路の真ん中で私を威嚇するヤシガニくん

ビーチ

滞在中に参加した島内観光ツアーのガイドさんによると、与那国島は3回沈んで3回隆起した地形だそうです。そのせいか島中に断層や崖が点在しています。砂浜ビーチは少なめです。ちなみにビーチには監視員がいないので、海水浴は自己責任です(思い起こせば宮古島のビーチでも監視員は見かけませんでした)。

ナンタ浜

ナンタ浜

下の写真は映画「Dr.コトー診療所」のロケ地になった診療所の眼の前に広がるビーチです。

比川浜

比川浜

実は滞在中に参加した乗馬ツアーで、馬にまたがってこのビーチ(比川浜)に入りました。遠浅の海なので溺れる心配はありません。ところが海に入ると馬も気持ちが良いのか、モリモリ排泄します。数頭分の馬糞が海に浮かんできれいな海が台無しでした(笑)。

ウマに乗ってご機嫌の服部

ウマに乗ってご機嫌の服部

最西端の地

最西端の島に来たので、島の最西端も行ってきました。

最西端の碑

最西端の碑

この石碑がある西崎(いりざき)灯台は断崖絶壁の上に立っています。

海から見た西崎灯台(シュノーケルツアーの移動中に撮影)

海から見た西崎灯台(シュノーケルツアーの移動中に撮影)

与那国島には3つの集落がありますが、この石碑のある久部良(くぶら)地区はまさに日本最西端の集落です。したがってここにある施設はすべて「日本最西端の」という修飾語がつくそうです(笑)。曰く、「日本最西端の駐在所」「日本最西端の郵便局」「日本最西端のカフェ」「日本最西端の信号」などなど。

アダンの実

西表島でも見かけましたが、アダンという植物の実がなっていました。形はパイナップルに似ていますが、食用には適さないようです。

ところが近づいてみると、アルファベットの筆記体のような文字で、何か書いてあるように見えます。でもよくよく見ると、ただの模様でした。紛らわしい!

アルファベットのように見えるアダンの実の模様

アルファベットのように見えるアダンの実の模様

テキサスゲート

与那国島には固有種のウマ「ヨナグニウマ」がいます(乗馬ツアーで乗ったのもこれ)。サラブレッドより一回り小さいです。

島の一角が牧場になっていて、上の写真のとおり柵がありません。そのためときどき道路に出てきて道路を塞いでしまいます。

道幅いっぱいに広がるヨナグニウマ

道幅いっぱいに広がるヨナグニウマ

こういうときはウマが引っ込むのを待つか、こちらが引き返すかのどちらかです(このときはUターンして引き返しました)。

とはいっても、ウマが道路伝いに島内全域を闊歩すると困るので、牧場を貫いている道路の両端に「テキサスゲート」と呼ばれる溝を設置して、ウマの行動範囲を制限しています。

テキサスゲート

テキサスゲート

溝のピッチがちょうど蹄(ひづめ)のはまる大きさになっていて、こういう溝に出くわすとウマは本能的に引き返すそうです。

島内の食事

外食できるお店がそれほど多くなく、しかもキャパが小さいので、少なくとも晩ご飯は予約必須です。

あぐー豚しゃぶしゃぶ@むんぶテラス

あぐー豚しゃぶしゃぶ@むんぶテラス

刺身の盛り合わせ@海響(いすん)

刺身の盛り合わせ@海響(いすん)

昼ご飯は予約なしで食べてきました。

沖縄そば@さとや

沖縄そば@さとや

フライ定食@漁協食堂

フライ定食@漁協食堂

おわりに

シュノーケリングのガイドさんから聞いた話ですが、こういったアクティビティに従事する人たちは、ほぼ全員移住者だそうです。このガイドさんも兵庫県出身でした。

この話は西表島でも聞きましたし、父島でも聞きました。ではなぜ島で生まれた人たちがこういう仕事に就かないのか?

このガイドさんによると、島で生まれ育った人たちにとっての「海」は、遊ぶところではなく、仕事をするところ、という認識だからではないか、とのことでした。なるほどと思わせる分析です。

そんなこんなで今回も大収穫のツアーでした。

長文にお付き合いいただきありがとうございました。

おわり

沖縄地方の象徴的な花ハイビスカス

沖縄地方の象徴的な花ハイビスカス