先日紹介したBINOKIT on HF2経緯台のオーナー様から、初観望のレポートをいただいたので紹介させていただきます。

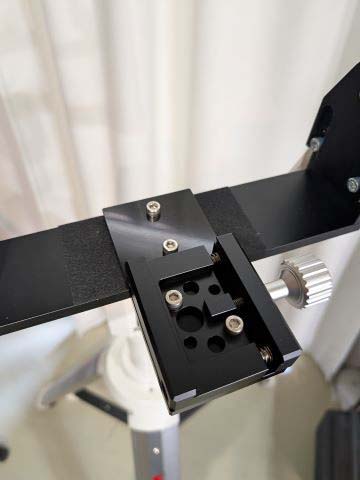

昨日夜からビノで初めて本格的に観望することができました。 春霞みはあったものの、一晩中快晴で楽しめました。 まず見たのは西に沈みかけのぎょしゃ座のあたりです。 冬の天の川の微光星が視野いっぱいに広がり、思わずため息が出る美しさでした。 そのまま流していくとM37からM36、M38が次々と視野に入り、周囲の星の中に島のように浮き上がっている姿が印象的でした。 この日ベストの対象はM44でした。M44は大きすぎ、長焦点の望遠鏡ではあまり美しく見えたことが無く、好きな対象ではありませんでした。 ところが、アスフェリック31mmとの組み合わせでちょうどよく視野におさまり、まるで黒い布に真珠をばらまいたような姿がとても美しく、この日何度も見てしまいました。 M3、M5、M13などの球状星団も手持ちの4cm程度の双眼鏡では「存在確認」程度の見え方だったのが、さすがに9cmもあると特徴的な姿をはっきり確認することができ、双眼視ということもあり低倍率でも意外と大きく感じました。今まで小さい対象という印象のあった球状星団の視直径は意外と大きいことに気づかされました。 2時ごろになると月とともに夏の星座が顔を出し始め、半月によって夜空は一気に明るくなってしまいました。 それでも夏の天の川にビノを向けると、星団や星列が視野いっぱいに広がり、壮観な眺めでした。 アルビレオはちょうどよい倍率に感じました。色の対比が美しく、大量の微光星をバックに夜空に浮かぶ姿に息をのみました。 以下、ビノと架台のレビューです。 ビノの第一印象は、この大きさにしてよかったということです。 対空双眼の難点は大きくかさばるという点かと思いますが、9cmの口径を欲張らないコンパクトなサイズで、とても扱いやすいです。 自宅のベランダが狭く、長い屈折鏡筒は使えないのですが、このサイズなら出すことができました。 ビノを持ってベランダと家の中を往復するにも取り回しがよく、これならちょっとした観望でも出す気になれます。 また、収納スペースをとらないのも便利です。フードを縮めてEZMを外すと長さ41cmほどになり、そのへんにある普通のサイズのラックに無理なく置くことができました。 さらに、運搬にも好都合でした。コンパクトカーの狭い荷室にも縦向きですっぽり収まるサイズで、載せ方をあれこれ悩まなくてすみました。 口径は9cmと限られているのでDSOは苦手な対象ですが、このビノと20cm反射などの大口径の鏡筒と一緒に持っていくのがよいと感じました。 その点、このビノはコンパクトなので、昨日の遠征ではビノと20cm反射を両方持っていくことができました。これが10cmを超えるビノだと私の車ではかなり厳しいと思いました。 ビノは低倍率のアイピースで固定で使い夜空を流し、単眼の大口径でDSOを見るといった組み合わせの相性がよさそうです。 ちなみに私の妻と一緒に観望に行ったのですが、ビノが楽しいようで私と取り合いになりました(笑)。 妻は単眼の望遠鏡はあまり楽しくないようで、今までは椅子に座って手持ちの双眼鏡ばかり使っていたのですが、このビノは「いいね!」と言ってもらえました。 眼幅やXY調整も初めての使用でもあっという間に調整することができ、調整が難しそうだという心配は杞憂でした。 次に架台です。 フォーク式は初めて使いましたが、T字の経緯台などに比べて全体がコンパクトに収まり、想定通り狭いベランダでも使えました。 覗きながら夜空を流すときに顔の位置を大きく動かさなくてよいのも、地味ながら利点に感じました。 当方はビクセンのASG-CB90カーボン三脚と組み合わせてみましたが、椅子に座って見るのにちょうどよい高さになり、ビノを十分支える強度がありながら軽量・コンパクトなので相性がよいと感じました。ビノと架台で20kg以内に余裕で収まり、平日にちょっと出すという使い方も十分できそうです。 試しに5mmのアイピースで木星を見てみましたが、普通のシーイングの日なら十分楽しめる解像感がありました。 ただ、HF2経緯台は低~中倍率の機材を想定しているようで、高倍率では特に高度軸のフリクションが一定以上あるので微動装置が欲しくなりました。やはりアドバイスいただいた通り50倍程度までが快適そうでした。それでも短時間であれば100倍くらいでも手動追尾はさほど大変ではなさそうです。 また、アスフェリック31mmとの組み合わせでは耳軸の位置よりもやや上に重心があるようで、天頂付近ではビノが「おじぎ」することが何度かありました。 しかしこの点は、汎用プレートの下に夜露対策ヒーターのバッテリーでも付けようかと考えていましたので、それでバランスをとれるのでむしろ好都合だったかもしれません。 総合すると、さっと出してさっと運べるセットで、今まで双眼望遠鏡の大きさや重さに抵抗を感じて踏み出せなかったのですが、これなら気軽に使い倒せそうです。 90mm F540という組み合わせは、8cmでは物足りないけど10cmでは大きく重すぎるというときの絶妙な妥協点と感じます。 低倍率を出しやすく、同時に9cmの光集力で星雲星団も美しく見え、夜空をあてもなく流すのにベストなスペックだと思いました。 これから夏の対象が見やすくなってくるので、とても楽しみです!

オーナー様、素敵なレポートありがとうございました。明け方近くまでご夫婦で楽しまれた様子が手に取るように分かります。製作者冥利に尽きます。

おっしゃるとおり、この対物レンズユニット(9cmF6)は、大きすぎず、小さすぎず、絶妙な組み合わせです。どうぞ引き続きこのビノで、楽しい時間をお過ごしください。